فن

الصديق الأثير لابن رشد

حين تعجز الحقائق عن البوح، يبتكر الفلاسفة أصدقاء من خيالهم… لكن ماذا لو صار الخيال أكثر إقناعًا من الواقع؟

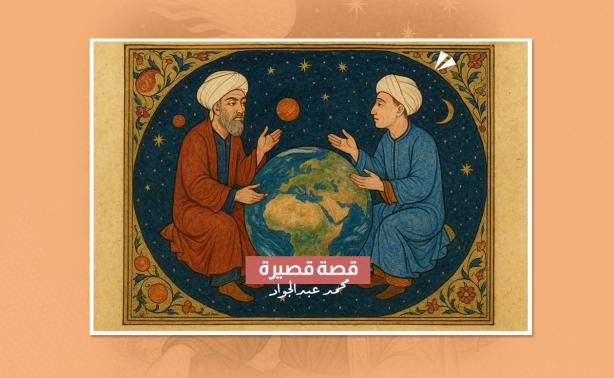

الصورة بصناعة المؤلف عن طريق Chatgbt تُظهر بن رشد مع صديقه

الصورة بصناعة المؤلف عن طريق Chatgbt تُظهر بن رشد مع صديقه

في كتابٍ مثير صدر بدار نشرٍ إسبانيةٍ معنيةٍ بالنشر باللغة العربية؛ وهو كتاب «ابن عقل: بحث خاص عن إسهامات صديق ابن رشد»، وكتبه عالِمان، أحدهما إسباني اسمه ميجيل خوان، مستشرق كبير وباحث في تاريخ الأندلس، والباحث المغربي عبد المجيد الملالي، وهو عالِم غير معروف سوى بتحقيقٍ مقتضب عن التراث بأزمنة الموحدين، والدراسة الرصينة التي أعدّها في مجلدٍ كبير عن المنصور بن أبي عامر وسياسته والحركة الثقافية في عصره؛ يناقش الرجلان سيرة فيلسوف مجهول اسمه ابن عقل، كما تذكره بعض المصادر الشحيحة، والذي كان مرافقًا لابن رشد في بعض مجالسه، وأُشير إليه باعتباره سائلًا لا يلين، يطرح مسألةً ما فيُجيبه ابن رشد.

وقد لاحظ هذا الاسم لأوّل مرة المستشرق الأمريكي ستيفن ج. كويلي، والذي ذكره في جلسةٍ ناقشت استدارة الأرض، وعُقدت في بيت أحد الموسرين وقتها، وكان قد ردّ على ابن رشد بكلماتٍ غامضة، لم يكشف معناها سوى عالِمي الكتاب المشار إليه بالأعلى: الأرض كائنٌ حيّ، ولذلك فاستدارتها غير كاملة.

الرأي المُلغِز والذي لا يُفصح فيه عن شيءٍ تقريبًا سوى الحديث عن أنّ الأرض كائن حي، كان الخيط الذي تتبعه العالِمان، الإسباني والمغربي، ليصلان بعد تحقيقٍ مشترك لعددٍ كبير من الكتب والمخطوطات إلى أنّ ابن عقل هذا ذُكِر في عدد من الجلسات التي جمعت ابن رشد ببعض السائلين، وكان بعضها يصفهما وصفًا شديد الإثارة: رفيقين متلازمين كأنّهما حبيبٌ وحبيبُه، وهو الوصف الذي دفع العالِم الإسباني ميجيل خوان إلى التفكير في أنّ ابن رشد كان مثليًّا، بالمعنى المعاصر المُهذّب، وأنّ هذا منطقي ويفسّر سبب عدم وجود أيّ ذكرٍ من قريبٍ أو بعيد عن أسرة ابن رشد أو حياته الاجتماعية؛ فقد ظهر دائمًا كرجلٍ مهمومٍ بعلومه وفلسفته، لا يجد وقتًا للحبّ ولا الزواج، وذلك رغم ضلوع أحد الأعمال السينمائية في جعله زوجًا مُحبًّا وأبًا متفهمًا.

يظهر ابن عقل في المراجع بلا شكلٍ معيّن أو صفة؛ بل رجل يجلس مُلتصقًا بالعالِم الكبير، يُوصف بأنّه فيلسوف، يسأله عن شيءٍ فيُجيب ابن رشد باستفاضة، بل وكان يرتدي الثياب نفسها أحيانًا؛ كما ذُكر في جلستهما بصحن دار ابن حيّان، في قرطبة، حيث كان ابن رشد يرتدي ثيابًا بُنّية اللون، مع عمامة أندلسيةٍ مُرتخية، وما يشبه نظاراتٍ صغيرة بلا أذرع كانت إرهاصًا لنظارات زمننا، وقميصًا أبيض مُخططًا بالأزرق، وكان ابن عقل يرتدي الثياب نفسها، حتى أنّ مظهرهما كعالمين «أثارا الاهتمام ككوكبين متقابلين في جلسةِ عملٍ تحفّها الملائكة»، كما كُتب في المرجع.

الباحث المغربي الملالي اعترض في الكتاب نفسه على هذه الأطروحة – وهو ما يميّز الكتاب الذي يُعتَبر محاججةً بين عالمين، حتى يصلان لحقيقة ابن عقل هذا، فيردّ الرفيقان على بعضهما البعض – واعتبرها استشراقيةً بامتياز؛ تفسّر الصداقة بمفهوم المثلية وحبّ الجسد للجسد، وهو ما وقع فيه أغلب الدارسين الغربيين لسيرة جلال الدين الرومي الكبير صاحب المثنوي، حيث وضعوه في علاقة حبٍّ مثليةٍ مع شمس التبريزي، وفسّروا بقائهما معًا في خلوةٍ طويلة غطاءً لعلاقةٍ جنسيةٍ وفكريةٍ متكاملة، ثم بيّن الملالي أنّ ابن عقل هذا تلميذٌ محتملٌ للعالِم الكبير، ولعلّه كان نواةَ حركةٍ فكريةٍ وفرقةٍ كاملةٍ تتبع ابن رشد في أفكاره المثيرة للجدل، وتقوم على الفلسفة والمحاججة وغيرها، ولذلك كان يرتدي الثياب نفسها ليتميّز هو ومَن معه عن الآخرين باعتبارهم رشديّي الهوى.

على أية حال، ما يُكرّس بصورةٍ أكبر في هذا الكتاب هو رأي ابن عقل نفسه، والذي ذُكر مرةً واحدة في كتابٍ بعنوان «تلخيص المنطق»، وقد كتبه ابن رشد في زمنٍ لاحق على «تلخيص البرهان»، وهو محفوظ بجامعة كامبريدج بعدما حققه عالمٌ أيرلندي اسمه ف. س. جونز، وقد ذُكر الرأي في بابٍ يخصّ حياة الأرض أو كونها كائنًا مستقلًّا وله حياةٌ خاصة، في مسألةٍ مشابهةٍ لخلاف العلماء زمن المأمون حول خلق القرآن من عدمه.

الفقرة التي كتبها ابن رشد؛ ذكر في رأسها: «وهذا ما يراه الفيلسوف ابن عقل، وما استحسنت وضعه في هذا الباب»، وهي مكتوبة بلغةٍ شعريةٍ جميلة، مليئة بالأوصاف الأدبية.

تطرح الفكرة أنّ التأمل في الأرض ككل يؤكّد أنّها بالفعل منشأ الإنسان، وأنّه ليس ساقطًا من جنةٍ متعالية بعد خطيئةٍ كبرى، السقوط هنا سقوطٌ رمزي، حيث سقط الإنسان من جنّةِ خروجه عن التكليف، لجحيمِ دخوله في التكليف، فالجنة هنا، كما يراها ابن عقل، هي الطعام والشراب بلا توقّف، وممارسة الحبّ ككلمةٍ معاصرة، أو الإيلاج والنكاح والمضاجعة ككلماتٍ تراثيةٍ واضحة؛ بدون الانتباه إلى أنّ الإنسان أعلى من ذلك، وقد انتبه الإنسان لذلك عن طريق شجرة المعرفة، والشجرة هنا رمزٌ لتأمّله شجرةَ الحياة نفسها، ففعلُ التأمّلِ نفسُه يخرجه من الحيوانية إلى الإنسانيّة، يُفكّر ويتأمّل ويصل إلى مضمونٍ يكتشف معه أنّ التأمل صفةٌ إلهية أو خارجية، فالمتأمّل يتأمّل شيئًا خارجَه، ولكن ما يطرحه ابن عقل أنّ التأمّل الخارجي هذا، الذي جعل الإنسان يخجل عندما يكتشف تكوين أعضائه التناسلية ويتخفّى بورق الجنة، كما ذكرت الآيات عن آدم وحواء بعد اكتشاف التأمّل وما يعقبه من فهمٍ مقلق، هو رحلةٌ طويلة، دفعته أن يرى كلَّ شيءٍ من الخارج، حتى ظهرت الفلسفة التي دفعته أن يتأمّل داخلَه: الجوهر الخارجي الذي زُرع فيه فجعله متأمّلًا متعاليًا أو خارجيًّا، وتأمّل النفس يصل بالضرورة إلى تأمّل نفس الأرض وليس ظاهرها، فهو دليلٌ على أنّ كلَّ شيءٍ يحوي نفسًا أيضًا.

الفكرة الثورية؛ أنّ ابن عقل يناقش فكرة أنّ الأرض بنفسها كائنٌ حي، بل ويُشبّهه الإنسان، ولا يُشبه الإنسان، فهي الأصل الذي جعل الإنسان شبيهًا له. الأرض حينها يجب أن تكون كتلةً غير منتظمة، سواءٌ استدارت أو استطالت، مكسوّةً بالشجر؛ باعتباره شعرَ رأس، لها عينان للرؤية؛ وهي ما تراه بانعكاس الماء حيث تعكس السماءَ وما تراه الأرض، تمامًا مثل انعكاس الصورة على العين، وجسدها المكوَّن من جبالٍ ورمالٍ وطينٍ... إلخ، يُشبه أجساد كلّ بني آدم، باختلاف أشكالهم، وهذا ما يُميّز التنوّع الكبير، بل ذُكر في الآية: «وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا»، وهي إشارةٌ إلهيةٌ مشفّرة لبيان حياة الأرض، بل والماء فيها سببٌ للحياة عليها، وهو سبب حياة الإنسان الذي يمكن أن يمتنع عن الطعام لفترة، ولكنه لا يستطيع البقاء بلا ماء.

هكذا أيضًا: فوران البركان الأحمر هو دماء الإنسان وقت الجروح، أي أنّ الأرض تتألم وتغضب وتفور بدماءٍ ساخنة، هذا غير وجود مواضع ناعمة مثل الرمال أو البطن والجلد، أو خشنة مثل الجبال أو العضلات.

وقد ذكر ابن عقل أنّ الأرض، بوصفها حيّة، تختلف بذلك تحديدًا عن باقي عناصر الكون، فالنجوم تشتعل دائمًا بلا حياة، والكواكب أجسامٌ معتمة – فرضيةٌ تسبّبت في اكتشاف طبيعة كواكب المجموعة الشمسية، كما تصوّر ابن عقل بالمنطق – وأنّ ما فيها من روحٍ بثّها الله – لعلّها تكرّست بوضع الماء تحديدًا أو قذفه فيها كأنها عملية تخصيب، وهي كلمة بالتأكيد فُسِّرت ككفرٍ صريح، وتنضمّ لمدرسة ابن رشد في الوصف والتفكير الذي يُعدّ حتى الآن هرطقة – وهو ما يمكن تشبيهه كما ذكر العالِم الإسباني على هيئة البويضة التي يُقذف فيها حيوانٌ منويّ – يُشبه النيزك بكلّ تفاصيله، رأس يعقبه شعلة، ذيل – ولذلك وصل ابن عقل بعد هذا الاستدلال الطويل إلى أنّ جسد الإنسان يحتاج بالضرورة إلى المعادن التي بباطن الأرض، كونه ابنها الأكثر تمثيلًا لها، رغم أنّ كلّ الحيوانات تمثيلٌ لها أيضًا؛ وهو ما يعقب عليه العالِم الإسباني باعتبارها دليلًا علميًّا سابقًا لزمنه، يخصّ احتياج جسد الإنسان المثبَت لعناصر أرضيةٍ بحتة، مثل الحديد والزنك والذهب... إلخ، وهي كلّها ضمن طبقات التربة.

يصل الطرح إلى منطقةٍ أكثر إثارة؛ عندما يتحدّث عن مشاعر الأرض باعتبارها حيّة، فهي تحزن وتغضب وتفرح، وكلما اشتدّ ألمها تفيض بالبركان، أو تبكي بموجاتٍ ضخمة تُغرق المدن والبلاد والعباد، وهي أحيانًا ما تضطرب لتهتزّ بالمرض وتُسبّب الزلازل، وما غير ذلك من أوصافٍ ذكرها ابن عقل بدأب، تفسّر كلّ ظواهر الأرض تقريبًا، قياسًا على الإنسان، والذي هو مقيسٌ على الأرض بالأساس.

يتكرّر الكلام بنفس المضمون حتى نهاية الأطروحة، والتي تصل إلى آفاقٍ أخرى حول معنى السعادة والجنة؛ وتقترح أن الإنسان لن يصل إلى سعادته الأرضية سوى عندما يعود لوضعه الأول كابنٍ لها، يتعامل كما تتعامل بالضبط؛ أي حالة عودة ابنٍ ضالٍّ إلى حضن الطبيعة «الأم»، يحقّق لها التوازن بانضمامه إلى عناصرها العادية، ويزيد من اهتمامه بها بخلق كسوةٍ خضراء ترفع كثافة «الشَّعر»، تُحسِّن تنفّس الكوكب الحي الكبير، ولا يُقيم المنشآت بما لا يناسب طبيعتها، لأنه ومنذ اتصافه بالتفكير، فكّر بأنه في معزلٍ عنها، يتعامل معها على أنها مسطّحٌ كبيرٌ غامض يحاول تغييره قدر الإمكان، وهو في ذلك يُغيّر نفسه، فمصيرهما مرتبط بشكلٍ معقد، كأنهما واحد، بل هما واحد.

يصف العالِم المغربي الملالي هذه الفلسفة – والتي اصطلح على تسميتها هكذا – كواحدة من أقدم الإرهاصات الخاصة بحالة العودة للطبيعة، أو العبادة المتطرفة للأرض باعتبارها «الماما الكبيرة»، كما يحدث حاليًّا في بعض مدن الغرب، ويفسّر أنها فلسفة بيئية، كما يمكن أن يُقال، وتُثبت الريادة العربية والإسلامية في هذا الشأن، ولكن استنباطه هذا لم يستطع التأكيد عليه، حيث بحث عن نتائج لهذه الفلسفة في أعمال ابن رشد الأخرى – لعل بعضها لم يُكتشَف بعد – أو في حِلقٍ ظهرت تُبشِّر بهذه الفلسفة، ولعلها لم تتجاوز نقاشًا صحيًّا في صحن بيتٍ هادئٍ مُظلّل بالكروم، ونعمة جنوب إسبانيا، وطراوة النبيذ المعتّق.

ولكن ما لا نستطيع إثباته؛ كما ذكر العالِمان خلال محاججتهما الجميلة هذه طوال الكتاب؛ ما إذا كان ابن عقل مؤمنًا أو لا دينيًّا، أو مؤمنًا على طريقته. لعلّ الملالي هو من ذكر أنه مؤمن بمرجعية إسلامية بسبب استشهاده بالقرآن، وخاصة في آياتٍ تصف الأرض بمظهرٍ حي، حيث تتزيّن مثلًا: «حَتّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ»

أو تخرج ما يثقل عليها – يوم القيامة عند ابن عقل ما هو إلا «قيء أرضي مذهل» تموت بعده مثل أيّ مريض: «وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا»

وهو ما وافقه عليه ميجيل، باعتبار أن علم الكلام كان يلجأ إلى الأصل الديني، والاتهام بالهرطقة في الأساس بسبب التفسير العقلي في النص، كما فعل ابن عقل.

عند هذه العبارة الأخيرة في الكتاب المثير، يبدأ باحثٌ سوريٌّ يحيا في كندا، اسمه كرم إدريس، بدراسة الكتاب نفسه الذي كتبه العالِمان، بسبب معرفته بالمصادفة الغريبة – من خلال تدقيق خاص – أنه لا يوجد ما يثبت وجود الملالي المغربي. فحتى كتابه عن المنصور، والذي تتبّعه، أُرسل بالبريد إلى الناشرين، مع شهادات موثقة من العالِم الإسباني ميجيل المشهود له بالاحترام، ولذلك ظلّ المغربي باحثًا بلا صفة قوية في المحافل الأكاديمية، وأثار هذا استغراب كرم إدريس، والذي لعلّه أُصيب بالغيرة العلمية، لاستعانة محقّق كبير بباحث شبه مجهول.

ومع تتبعه – الذي انقلب من الغيرة إلى الفضول – كتب مقالة في جريدة «الجارديان»، حول رأيه في الكتاب المثير، وعدم عثوره على مغربي باحث باسم «الملالي»، ليطرح تساؤلًا مقلقًا ومحببًا في الوقت نفسه: هل اخترع الدكتور ميجيل شخصًا من ثقافة أخرى حتى يتحدث معه؟ ولعلّه اخترع ذاتًا أخرى أراد لها أن تُواجهه في حوار نفسيّ معقّد؟

ووصل من هذا إلى نقد نظرية مثلية ابن رشد، بل ترك السؤال مفتوحًا بلا إجابة؛ حول ما إذا كان ابن عقل هذا – الذي ذُكر مع العالِم الكبير كملاصقٍ له، بدون صفةٍ سابقة، سوى اختيار ابن رشد تقريبًا مع تفضيل شخصي – ما هو إلا اختراعٌ لرفيقِ رحلة، يرتدي نفس الملابس، ولكنه يفكّر بأسلوبٍ مغاير، وذلك حتى يُعفي ابن رشد نفسه من احتكار الأفكار الخلافية لنفسه.

ففي النهاية، عندما يسم الأرض بالحياة، ويطرح تفاسير ثورية للقرآن والحياة ونشأة الإنسان، ويجعل الأرض شبه مقدسة، لن يتم تكفيره، بل لعلّه وصل إلى هذه الحالة بعد اكتفائه بنفسه – كما يحدث لبعض العلماء الكبار – وشعوره بالوحدة لأنه لا أحد يفهمه، ليُصيغ شخصًا مشابهًا له، يُحادثه بما يفهمه.

وهو ما علّق عليه كرم إدريس بأنه تفسيرٌ يمكن أن يظهر بالمصادفة سبب خلق الإنسان، بدون أن يعرّج لتفاصيله بسبب خطورة المسألة وحساسيتها، ولكنها تصلح حتى لتفسيرٍ آخر، بأن اسم ابن عقل كان رمزيًا بصورةٍ واضحة؛ فابن رشد – الذات الأساسية – خلقت ابن عقل، وما ذُكر وجوده في بعض الجلسات من علماء آخرين، شُبّه بما يشبه «مزحة»، أو لعلها حالة فرضها ابن رشد على مجالسيه، فكان يقول لهم مثلًا إنه قادم مع صديقه غير المرئي ذاك، وسيناقشه، باعتباره عقله المفكر، بما يُثبت الجنون على ابن رشد، أو يُعطيه طرافةً محببة.

وهكذا خلق الرومي شمسَه، وخلق كل واحدٍ شبيهًا له يُناقشه، كما حدث في الكون الفسيح المظلم، العامر بالوحدة، قبل ظهور الأرض والإنسان.